El negacionismo no es una opinión sobre exterminios y genocidios sino que es la continuidad de esos crímenes bajo otras formas. Es por ello que en los países donde esos hechos tuvieron lugar resulta plausible asumir por parte de las estatalidades la correlativa responsabilidad hacia la continuación del horror en sus neo formas embrionarias.

Por Alejandro Kaufman * La Tecla Ñ

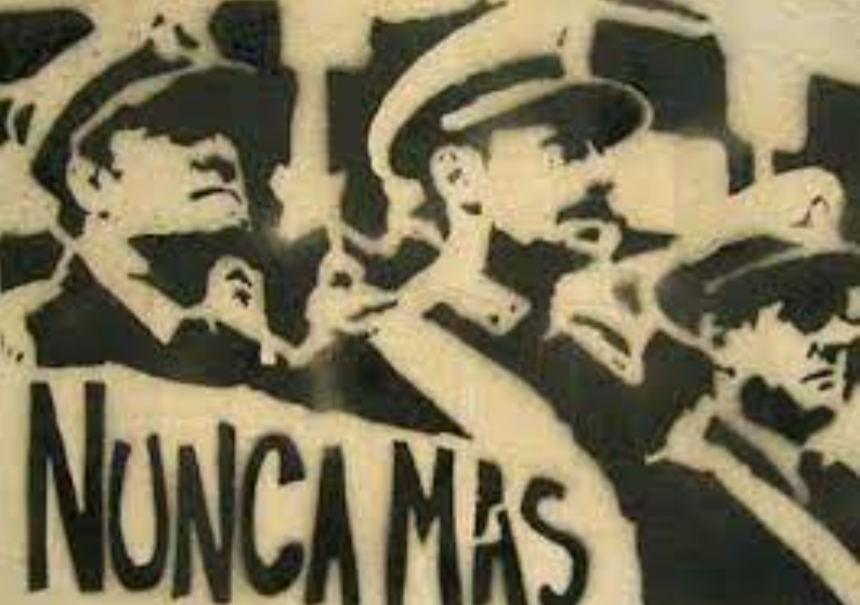

Contra lo que pretende el negacionismo de exterminios y genocidios, sus inquisiciones no son sobre el pasado sino sobre el futuro, son diatribas contra los Nunca Más en procura de vulnerar las barreras levantadas contra la repetición. Esas barreras consisten en repertorios que no son idénticos en la posterioridad de cada uno de los exterminios y genocidios, sino que se configuran de maneras situadas, con sus singularidades. Determinar rasgos recurrentes en las diversas experiencias límite solo puede inferirse de referencias testimoniales e históricas que concurren a formular el acervo que documenta lo acontecido. En cada uno de los eventos paradigmáticos, por lo general, esos acervos se nutren de lo multitudinario de las masacres, que dejan atrás, también en forma multitudinaria, sobrevivientes, descendientes, vecindarios, tramas institucionales, estatales y de la vida civil, círculos concéntricos que culminan en el conjunto de cada una de las sociedades adonde tuvieron lugar los hechos. Esa inmensidad multitudinaria, siempre objeto de negación desde su propio origen, es lo que los actuales negacionismos quieren mantener en el silencio, la omisión y el consentimiento.

El negacionismo refiere al futuro y no al pasado porque no es posterior a los hechos sino que los precede, solo que en su momento no fue advertido, o no fue reconocido, o fue hasta habilitado como apetencia, de un modo u otro. Se da cuenta así, con tal formulación paradójica acerca de la temporalidad, de un rasgo decisivo de los exterminios y genocidios, que reside en que las masacres son metonímicas de las transfiguraciones histórico sociales que sus perpetradores proyectan y realizan. El trazado exterminador es una intervención sobre el tiempo histórico social que consiste en borrar el pasado y reescribirlo. La solución final consiste en crear una in-existencia a través de la aniquilación, en el presente, de todo rastro viviente histórico de lo exterminado. Decir que es para forjar un olvido es insuficiente porque no es el olvido lo que se busca, sino crear una realidad alterna en la cual ese colectivo social odiado, vilipendiado e inculpado nunca haya existido. En ese sentido el negacionismo precede a cada holocausto, no solo porque la condición de posibilidad de su materialización requiere primero un apartamiento simbólico, segregación y criminalización del objeto colectivo de desprecio y asco, sino porque la propia operación discursiva (esto es, cuando se exponen “opiniones”) anticipa, y reproduce, el modo originario del aniquilamiento.

Esta precedencia discursiva del aniquilamiento ha sido observada desde siempre, ya sea por quienes dieron aviso del incendio, antes, o después de los sucesos, cuando se elevaron los interrogantes sobre cómo fue posible. De todo ello emergieron bases ético políticas y jurídicas fundantes de las instituciones políticamente correctas de la segunda postguerra mundial, y que en términos abstractos están vigentes, aunque han sido objeto de un continuo deterioro y desmentidas por múltiples acontecimientos incompatibles con tales fundaciones. Cualquier lista que se borronee será interminable, y se podrá comenzar con la guerra fría y el terror nuclear para mantenerse abierta porque a cada instante algún nuevo horror, en algún lugar del mundo, se sumará a la serie. Sin embargo, esas fundaciones no han sido todavía sustituidas por otras, sino que por el contrario no han hecho más que, como tales, perfeccionarse y actualizarse.

Los devenires histórico político mundiales de las últimas ocho décadas -prontas a cumplirse- son heterogéneos y contradictorios. Mientras el repertorio fundacional de un orden internacional adecuado a los derechos humanos ha ido evolucionando, en muchas otras instancias vemos grandes retrocesos y emergencias de nuevas barbaries, así como desentendimientos en las propias luchas por los derechos humanos

En nuestro país, orgulloso por grandes realizaciones en favor de oponer a la dictadura del ’76 un estado de derecho sostenido por la memoria, la justicia y los derechos humanos, con todas las idas y venidas que conocemos, no obstante, entre las diversas deudas y pendientes que nos aquejan se cuenta la actitud generalizada hacia el negacionismo, al que tratamos como si fuera una opinión, que es la forma que pretende y con que se presenta, y con la que consiente buena parte de nuestra sociedad.

La experiencia postdictatorial argentina ha estado habitada por un paradigma punitivo de la memoria basado en el juicio y castigo a los culpables, con diversos logros, irradiaciones de índole diversa hacia otros aspectos de la vida en común, y omisiones, como ocurre con el negacionismo. Predomina una justificada aversión hacia toda censura, asociada con la dictadura genocida, así como se verifica la hegemonía de una ideología comunicacional amparada por una interpretación liberal de la primera enmienda arraigada en múltiples estratos sociales argentinos. Todo ello ha postergado la inquietud por el negacionismo hasta prácticamente la actualidad, en que su desenvolvimiento ha alcanzado tal magnitud que consiguió convertirse en un tema de preocupación más generalizado que hasta ahora.

De modo prevaleciente se ha instalado en la esfera pública, alentada por las formulaciones que rechazan problematizar jurídica e institucionalmente el negacionismo, una agenda binaria entre un supuesto punitivismo de opiniones, lindante con la censura o censor, y una posición contraria favorable desde su punto de vista a la libertad de expresión. Según esta segunda actitud, el negacionismo es una opinión sobre el pasado y debe ser sometida solamente a debates con expertos sobre historia y memoria, sobre todo, sobre historia. Este punto de vista asimila el negacionismo del genocidio de la dictadura a otros discursos negadores de diversas realidades, algunos de ellos inocuos e inimputables, consintiendo de esta manera con lo que el negacionismo pretende ser: una opinión.

Desatiende esa posición, que por desgracia sea mayoritaria o al menos muy influyente, que pretenderse opinión es el ardid que la dictadura dejó a su paso, como esas minas o proyectiles que después de las violencias bélicas quedan sin estallar, latentes para hacerlo en cualquier momento: una amenaza sin plazo. El ardid consiste en simular un debate sobre la historia para encubrir la continuidad del dispositivo genocida, que no se limita a los acontecimientos del horror sino que comenzó bastante antes, a través del diseño del aniquilamiento simbólico precedente. Lo que se implica así es que el negacionista contumaz no es una conciencia libre que opina y juzga sino una agencia continuadora del proyecto genocida, y por lo tanto, mientras se limita todavía a “opinar”, una fuente de propaganda y acción encubierta del genocidio cuya consecuencia es deteriorar las barreras levantadas contra la repetición del horror. En nuestro país, un efecto adverso, o pendiente, del paradigma punitivo de la memoria es la premisa de que la punición de los horrores de la dictadura constituiría una condición decisiva del nunca más, sin advertir que la sucesión generacional de los perpetradores nos aproxima a dejarnos en un nuevo escenario en que tales juicios y castigos ya no tendrán efectos más que hacia el pasado, no sin un rédito simbólico valorable y hasta necesario en nuestra propia historia reciente, pero no suficiente en lo sucesivo.