Foto: Alejandro Gibaud (de Bernal), Fulco, Schbib (Ezpeleta) y Cabral

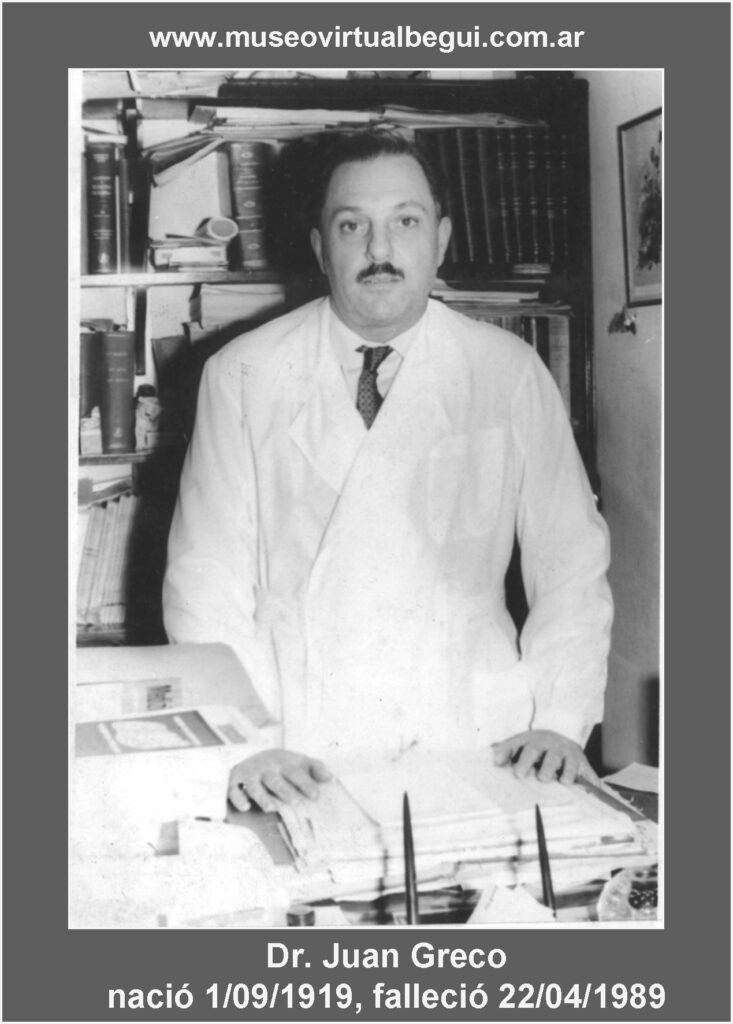

In memoriam Dr. Juan Greco, médico, historiador, periodista y político.

(CIB) Concluyó la jornada organizada por Rodolfo Cabral (ex director de Museos en Quilmes) para la Comisión de Estudios Históricos de Berazategui con invitados de varios distritos en la Sociedad de Fomento Plátanos, este sábado.

En la apertura, después de unas palabras de bienvenida de la presidente del Concejo Deliberante de Berazategui, Andrea Canestro, se le regaló una bandera federal para ser donada al legislativo local, donde por unanimidad se declaró de interés cultural a estas jornadas.

También participaron delegaciones del Encuentro por la Memoria Verdad y Justicia de Berazategui y del Círculo de la Prensa Regional ya que el ex intendente homenajeado había sido periodista, y una de sus hijas, Susana, agradeció el homenaje con sentidas palabras (ver al pie).

Ademas, un ex combatiente acompañó la presentación de una ponencia en memoria de Irene Gavaldá, desaparecida por la dictadura en Córdoba.

Adhesiones

- Círculo de la Prensa Regional

- Junta de Estudios Históricos de Quilmes

- Archivo Histórico Provincial Dr. Ricardo Levene

- Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia

- Declarado de interés cultural y educativo, por el Concejo Deliberante de Berazategui

- Agrupación Histórico Cultural Pueblo Kilmes

- Aprodemus (Asociación de Profesional de Museólogos)

- Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas

- Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas (Delegación Berazategui)

- Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la Provincia

- Junta de Estudios Históricos de Tres de Febrero

- SUTEBA Berazategui

Autores y Ponencias

| Schbib, Claudio (Junta de Estudios Quilmes): |

| Ezpeleta, entre Quilmes y Berazategui. |

| Lanciotti, María Luján (La Plata): |

| Voces del pasado reciente. |

| Vázquez, Pablo (Instituto Rosas / UCES): |

| La Argentina milagrosa. La Biblioteca Infantil General Perón: religiosidad popular y cristianismo peronista. |

| Avendaño, Nicolás Suteba/CEHB: |

| Infancias obreras del vidrio y el nacimiento de regulaciones provinciales del trabajo infantil |

| Fulco, Omar (Federación de Estudios Históricos / Tres de Febrero): |

| Los nuevos municipios durante la gobernación de Oscar Alende. Consideraciones en torno a su creación. |

| Moya, Alberto (Círculo de la Prensa) – Reinoso, Roxana (CEHB): |

| Origen de las radios locales. |

| Cabral, Rodolfo (CEHB) |

| Juan Greco. Su vida a través de la medicina y las letras |

| López, Alejandro (UNLP): |

| La vieja Municipalidad de Berazategui |

| Leguizamón, Hugo (Encuentro Memoria, Verdad y Justicia): |

| Impacto del terrorismo de Estado en Berazategui |

| Almirón, Carlos (del Honorable Consejo Escolar) |

| Víctimas del terrorismo de Estado en Berazategui: ¿Homenajes tempranos o tardíos? |

| Cabral, R. (CEHB) |

| Curiosa historia de las calles de Berazategui |

Origen de las radios

Alberto Moya

Presidente del Círculo de la Prensa Regional; columnista en la web de Horacio Verbitsky, El Cohete a la Luna. Periodista y docente universitario, escribió en diarios, desde Página/12 a Perfil, y revistas, desde Gente a Veintitrés. Produjo en radio, TV, documentales y libros. Sumó ocho premios bonaerenses. Disertó en Universidades de media docena de provincias. Realizó coberturas en cinco países. Por sus notas sobre los años ’70 fue convocado a declarar ante una decena de instancias de los tres poderes. Ha sido destacado o citado en libros de Jorge Lanata, Gabriel Levinas, Marcelo Larraquy, Jorge Zicolillo, Juan Gasparini y Adriana Meyer. Es autor de cuatro libros. Formó parte de la Asociación Orígenes e integra la Comisión de Estudios Históricos de Berazategui.

Roxana Fernanda Reinoso

Docente y Técnico en Comunicación Social. Sus inicios en radio fueron en diciembre 1989 y continúa. Comenzó en FM Quilmes 107.9 Mhz. Colaboró en FM Sur 88.9 e ingresó a una producción en la radio FM Libre de Berazategui. Con el tiempo fue desarrollando su tarea periodística en otras emisoras del distrito (FM Libertad, FM Cristal, FM BC, FM Berazategui, FM Del Este, FM Sonidos, FM Espacio, FM La Porteña). En 2005 volvió a trabajar en una radio en Quilmes, Radio Plus. Al mismo tiempo (desde 1996) colaboró en producciones de radios nacionales. Trabaja de manera independiente y es la directora de MDR Producciones desde la cual surgen Magazine Web (revista digital y canal en YouTube); Rompecabezas (programa radial) y talleres de radio.

La radio en Berazategui comenzó a gestarse, hacia 1987, con Luis Recalt y Jorge Rodríguez, a quien apodaban Chispa, por su apego a los cables y la electrónica. Ellos crearon las primeras emisoras: Libre (104.7 Mhz) y Libertad (88.3) tras desarmar su sociedad. Antes, cuando montaron el primer estudio, invitaron al dúo Roberto Distéfano y Daniel Guerruci, futuros dueños de FM Espacio (91.7) fundada el 5 de octubre de 1988. A mediados de 1987 abrió sus puertas en un gran departamento de la Av. 14 casi Mitre (frente al viejo edificio municipal) FM BC (Berazategui Centro) de El viejo Ricardo Wetschky. En diciembre de 1988, nació FM Alternativa (88.7 FM) en el Cruce Varela, varios años después se instalaría en Berazategui Centro, de la mano de Jorge Leal, quien el 15 de marzo de 1989, puso en marcha FM Cristal (98.1). Entre 1987-1988 comenzó a sonar FM Del Este Stéreo, propiedad de Juan Franco Musetti. En los inicios de los ’90 aparecieron otras radios: FM Sonidos (96.9) y FM Ciudad (90.7), entre otras. Con la llegada de Carlos Menem a la Presidencia, otorgaron los primeros PPP (Permiso Precario Provisorio) a: FM Espacio, FM Alternativa, FM Cristal. Después pudieron obtenerlos: FM Berazategui y Radio Libertad. El crecimiento demográfico se vio reflejado en lo comunicacional. Las radios han llegado a propagarse por varias localidades. Muchas quedaron en un vacío legal, a pesar que hubo intenciones, por parte de algunos gobiernos, de normalizarlas. Varias esperan salir de esa instancia; otras ya se resignaron.

Ezpeleta, entre Quilmes y Berazategui

Por Claudio Daniel Schbib

Comandante Mayor (R) – Ex Jefe del Cuerpo Activo de la Sociedad Bomberos Voluntarios de Quilmes. Diplomado Universitario en “Filosofía Política Contemporánea”. Universidad Nacional Lomas de Zamora. Diplomado en “Subjetividad y Estado”, Universidad de Lomas de Zamora. Diplomado en Seguridad, Resolución de Conflictos y Derechos Humanos “Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina”. Coordinador General de La Junta de Estudios Históricos de Quilmes 2017 -2018 y Período 2024. Actual Tesorero periodo 2025. Preside la Agrupación de Historiadores los Quilmeros. Presidente de la Biblioteca Popular Pedro Goyena. Autor de diez libros y coautor de otros seis.

1 Ezpeleta su Origen. 2 limites: Jurisdiccional Quilmes – Ezpeleta – Berazategui. 3 Su historia.

Nuevos municipios durante la Gobernación de Alende

Por Omar Fulco

Nació en Caseros en 1962. Periodista y profesor de Historia, egresado del Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González. Como periodista, se desempeñó en la sección deportes del diario Crónica. Desde 1989, es miembro de la Junta de Estudios Históricos de Tres de Febrero, que preside. Intervino en Jornadas de Historia exponiendo trabajos sobre historias locales. Es autor de ensayos breves sobre historia argentina con los cuales participó en diversos concursos literarios. Coautor, con Horacio Callegari, del libro El Centro Cívico, una epopeya tresfebrerense, publicado en 2019. Desde noviembre de 2024 es Presidente de la Federación de Entidades de Estudios históricos de la Provincia. Reside en el barrio porteño de Saavedra.

Algunas consideraciones sobre la creación de municipios en la provincia entre 1958-1961, gestión de Oscar Alende como gobernador. Durante esta etapa se puso en evidencia la necesidad de un reordenamiento ante la nueva realidad de las localidades en condiciones de ser cabeceras de nuevos partidos. La principal fuente de consulta son los diarios de sesiones del parlamento bonaerense donde se debatió y establecieron los argumentos a favor y en contra de un proyecto, se mencionó el potencial de la región, se destacó la labor vecinal en el proceso de autonomía y, por supuesto, la actuación política, instancia inevitable por cuanto el proyecto debe pasar por la Legislatura. Es importante la teoría sobre la que se apoyaban los legisladores para sustentar sus discursos, aportada desde trabajos de reconocidos juristas. Los partidos creados fueron: San Cayetano (1958), Tres de Febrero (1959), Escobar (1959), Hipólito Yrigoyen (1960), Berazategui (1960), Capitán Sarmiento (1961) y Salliqueló (1961). Además, el proyecto de creación del partido Coronel de Marina Tomás Espora con cabecera en Verónica llegó a tener media sanción de Diputados, pero no fue tratado en Senadores; se concretó recién en 1994 al constituirse el municipio de Punta Indio. Ante los pedidos de una ley general que ordenara las autonomías para dar una solución integral, se prefirió ir creando los nuevos municipios ya que era lo que más urgía, máxime cuando había solicitudes que se habían realizado desde años atrás sumado a los compromisos asumidos por algunos partidos políticos durante las campañas electorales.

La Argentina milagrosa. La Biblioteca Infantil G. Perón: religiosidad popular / cristianismo peronista

Por Pablo Adrián Vázquez (Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas / UCES) pabloadrianvazquez@gmail.com

Licenciado en Ciencia Política de la Universidad Argentina John F. Kennedy. Doctorando en Comunicación (UNLP). Adjunto de la cátedra de Historia Política Contemporánea de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Docente en el Terciario de gestión Parlamentaria, del Instituto de Formación Técnica Superior 12, de la Ciudad de Buenos Aires. Fue docente en la Carrera de Ciencia Política de la Universidad Kennedy, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UN de Lomas de Zamora, y en la Carrera de Comunicación de la UN de Moreno. Miembro de Número y de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, fue su secretario general. Miembro de Número del Instituto Nacional Eva Perón – Museo Evita. Miembro de Número del Instituto Nacional Newberiano, Miembro de Número del Instituto Güemesiano de la Ciudad de Buenos Aires, y del Consejo Académico de la Fundación Nuestra Historia. Columnista del diario La Prensa.

En su génesis, el peronismo tuvo el propósito de utilizar los medios de comunicación para introducir sus postulados y reafirmar la adhesión a su obra. Dentro de la producción de sentido de dicho período sobresale la Biblioteca Infantil General Perón: doce volúmenes impresos en 1948, con la pluma de Adolfo Diez Gómez, que constan de cuentos cortos donde se entrelazan hechos de la historia argentina y relatos de ficción con pretensión contemporánea. Su objetivo fue inculcar valores tradicionales de obediencia a la familia e instituciones estatales, acompañando la labor del gobierno peronista. Pero así como en estos textos el heroísmo, la lealtad y lo criollo, entre otros valores de la nacionalidad, se amalgamaron con la identificación del nuevo movimiento, lo religioso operó como ordenador de la nueva ciudadanía “justicialista”. La perspectiva de análisis ancla en los estudios sobre cultura y religión de los años ’30 y ’40, en el marco del “mito de la nación católica”. A su vez, se vería en paralelo la religiosidad popular imbricada con prácticas políticas que se encauzarían en el peronismo. Sumado a ello se verían trabajos sobre educación y publicaciones de dicho período, vinculados con la política. Así la Biblioteca Infantil General Perón, analizando sus textos y paratextos, sería no sólo antecedente de los libros escolares de adhesión explícita al justicialismo, sino como una obra que dialogaría, a posteriori, con escritos donde se presentó al peronismo como un neocristianismo, como un eslabón inicial del ulterior conflicto entre Perón y la Iglesia. Así cada libro operó como un evangelio del Nuevo Testamento, donde cada cuento predicó un pasado en tinieblas, un presente liberador y un futuro luminoso en manos de Perón, acompañado por Evita, los trabajadores, los hombres de campo, los hijos de inmigrantes, el ejército, y la familia argentina. Adentrarse en sus páginas dará claves para tratar de comprender el mensaje destinado a “los únicos privilegiados”.

Voces del pasado reciente

Por María Luján Lanciotti marialujanlanciotti@hotmail.com

Profesora de Historia (UNLP); Bachiller en la especialidad Música-Piano; maestra especial de Música; Bachillerato de Bellas Artes (UNLP) Expositora académica 2022-2025.

El tránsito y la permanencia en las aulas invitan a las nuevas generaciones a reflexionar, debatir, tensionar y buscar respuestas para comprender sus particulares realidades. Tanto los derechos como la democracia son conquistas sociales, resultado de acciones humanas y, al trasmitirlos reforzamos las nociones de responsabilidad, participación e inclusión: la educación pretende que los estudiantes conozcan los procesos históricos y accedan a una comprensión más profunda de lo que significan estas conquistas en su presente. El dictado de Historia en el espacio áulico intenta proporcionar a los alumnos instrumentos para entender la realidad social que los rodea permitiéndoles comprender que el análisis del presente no está desvinculado de la interpretación del pasado. Desde esta perspectiva, penetramos en la compleja trama de la historia argentina durante gran parte del siglo XX y XXI. La propuesta recorre el devenir de los años ’70, con foco en el Estado terrorista y su metodología, los centros clandestinos de detención, la represión y la resistencia. El terrorismo de Estado significó enfrentar no sólo las acciones de los grupos armados que se levantaban contra el gobierno de facto, sino también anular toda forma de participación popular en escuelas, barrios y fábricas; aplastar toda expresión no conformista en las artes y la cultura, en síntesis, todo cuestionamiento a la autoridad impuesta. A través de tareas diversas, que proponen lecturas, análisis de fuentes audiovisuales, visitas a sitios de memoria; dinámicas que propician actividades y formulan relaciones y reflexiones, se pretende que los alumnos logren una aproximación a la época que les aporte información, análisis y espacios de debate, a la vez que sean capaces de interpelar al pasado, construir puentes con el presente y aportar reflexiones al proceso de construcción de la memoria. Esta dinámica puede replicarse en el abordaje de otras temáticas vinculadas al pasado cercano. La historia oral, como medio de rescate de la memoria, permite registrar desde la perspectiva del presente, experiencias del pasado reciente como la guerra de Malvinas, la crisis del 2001, la inundación de 2013 en la ciudad de La Plata, la pandemia de COVID-19, teniendo siempre en cuenta que el pasado cercano es un pasado abierto, inconcluso, cuyos efectos en los procesos individuales y colectivos se extienden hacia nosotros y se nos vuelven presentes.

Infancias obreras del vidrio y regulaciones del trabajo infantil

Por Nicolás Avendaño, Suteba/CEHB avendanoguillermonicolas@gmail.com

Los debates y la incipiente preocupación sobre las infancias de las clases obreras emergen de las denuncias que los sectores más radicalizados de la Argentina hacen para visibilizarlos, tanto en el sector urbano como rural, generando como respuesta un ciclo de reformas estatales tendientes a frenar la efervescencia de masas obreros crecientes en su descontento. La industria del vidrio, en especial Rigolleau, será el ejemplo para definir en las exposiciones de diputados provinciales y funcionarios judiciales nacionales el esquema organizado de explotación infantil al servicio de la industrialización del incipiente conurbano. Las denuncias y la sanción de legislaciones que pongan en resguardo a los niños darán inicio a la construcción de un relato tanto para el paternalismo industrial como para la creación estatal de oficinas proto ministeriales del trabajo.

Víctimas del terrorismo de Estado en Berazategui: ¿Homenajes tempranos o tardíos?

Por Carlos Almirón

Es profesor de Historia, nacido el 9 de febrero de 1963 y egresado del Instituto Superior de Formación Docente 50. Realizó la Diplomatura en Actividad Sindical en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y tiene un Postítulo en Educación y TIC del Ministerio de Educación de la Nación. En la actualidad está cursando la Licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Quilmes y es el vicepresidente del H.C.E. de Berazategui. Es autor del libro «Vida de Héroes» editado por Ediber y realizó distintas colaboraciones en artículos sobre Historia y D.D.H.H.

El 6 de diciembre de 2021, se impuso el nombre de María Irene Gavaldá a la calle 303, en Ranelagh. Estuvieron sus hijes, hermanes, sobrines, autoridades del Colegio Nuestra Señora, el centro de estudiantes de la institución, la Comisión por la Verdad, Memoria y Justicia de Berazategui, concejales, consejeros escolares y el intendente. Este trabajo indagará sobre las causas de dicho homenaje y el porqué del momento para realizarlo. En el primer interrogante buscamos quién era Irene, por qué se presentaron las instituciones, incluido el intendente, y analizar el momento político y social en que se hizo. El pasado reciente ha estado en discusión desde la recuperación de la democracia, pero con el tiempo un nuevo elemento abrió las puertas para poder hacerlo: la memoria (Aguila, 2012). Esta trajo debates dentro del ámbito académico, a la cual se sumó un nuevo tipo de fuente, los testimonios orales. Aún existen resistencias a la incorporación de las fuentes orales, por eso seremos cuidadosos en su utilización, comparando dichos testimonios con las declaraciones en los juicios a las Juntas.

Ex Edificio Municipal, proyecto final de Arquitectura y Urbanismo (UNLP)

Por Alejandro López Di Nezio alopezdinezio@hotmail.com

Vecino de Berazategui. Estudió en la Escuela de Enseñanza Media Atanasio Lanz, bachiller en Ciencias Naturales. Delegado en el Círculo Italiano Recreativo y Cultural de Villa España.

Ex Municipalidad de Berazategui, proyecto final de la carrera, Arquitectura y Urbanismo (UNLP). El informe redacta el trabajo final de la carrera como estudiante avanzado. Hace referencia al edificio de la ex Municipalidad, en 14 y N. Kirchner, donde se plantea preservar la vivienda de autor (del arquitecto Hilario Zalba). A fines de 1963, bajo la intendencia del Dr. Greco, el gobierno de la provincia cedió uno de los prototipos de vivienda para asentar la Municipalidad. Ya en democracia, el 6 de noviembre de 1987 se inauguran las instalaciones sobre calle 15 para que funcione el Concejo Deliberante, conectada mediante una cubierta abovedada y un núcleo de circulación conformado por caja de escaleras, puentes peatonales y caja de ascensores (que no están), para integrar el espacio administrativo de la ciudad. La escasez de información y atención para relevar el sitio dificulta la recopilación de datos. Gracias a la gran predisposición del ingeniero e historiador de los orígenes de Berazategui, R. Cabral; pudimos obtener un permiso y poder visitar el tan ansiado lugar. Se plantea como objetivo refuncionalizar un sitio abandonado en materia de patología edilicia, y generar un programa que permita identificarse con la ciudad, respondiendo a la historia local y sus demandas. Berazategui ha crecido gracias a las grandes industrias asentadas, el desafío es plantear un programa que responda a la formación profesional de personas como fuente laboral del partido. Se produce un abordaje de operaciones constructivas en dicho edificio, con el fin de contener el programa. Abordar dicha problemática (como futuro profesional universitario), es un gran desafío, siendo un berazateguense más desde mi nacimiento y crecimiento en la ciudad, al igual que mis padres y abuelos (inmigrantes italianos y españoles) que se asentaron aquí y trabajaron en dichas industrias.

Impacto del terrorismo de Estado en Berazategui

Por Hugo Roberto Leguizamón

Profesor de enseñanza Media y Superior en Letras, Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Compilador del libro Presentes. Desaparecidos y asesinados de Berazategui durante la última dictadura militar, Editorial Mainumbí, Buenos Aires, 2011 y de su versión ampliada, editada por la editorial Dunken, en 2023. Historias rescatadas (compilación de cuentos escritos por privados de la libertad de las unidades 24 y 32 del Complejo F. Varela), Ediciones Pasión de Escritores, R. de Escalada, 2013. Cuando el silencio se hace voz (relatos de participantes del Taller de escritura creativa del programa CAJ en el CENS 454, en la unidad penitenciaria 32, en F. Varela), Editorial La imprenta digital, F. Varela 2019.

Repaso del impacto del terrorismo de estado en nuestro distrito tomando como fuente principal el libro ¡Presentes! del Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Berazategui. El trabajo busca dar cuenta no sólo del listado de desaparecidos al día de la fecha (actualizado), sino también de un somero análisis de los datos que resultan de la información recabada por el Espacio, la mayoría de los cuales aparecen en el texto.

Curiosa historia de las calles de Berazategui

Por Rodolfo Eduardo Cabral chberazategui@gmail.com

Nació en la ciudad de Buenos Aires el 5 de abril de 1960. Vivió en Quilmes y Berazategui. Ingeniero en Electrónica (UTN); con postgrado en Automatización (UBA) y un pos título docente; museólogo. Socio fundador, en 1993, de la Asociación Orígenes de Berazategui, entidad que estudiaba la historia local. Fue su presidente desde 1997, renunció en 2009. Publicó decenas de notas de historia de Quilmes, Berazategui, F. Varela y otros partidos. Participó en jornadas históricas en muchos distritos de Buenos Aires. Brinda conferencias de historia local en escuelas y bibliotecas de Quilmes y Berazategui. Publicó en la Revista de Arquitectura Hábitat. Presidió la Federación de Entidades Históricas de la Provincia entre 2007-2008 y entre el 2022-2024. Fue Director de Museos de Quilmes, desde 2008 renunció en 2011. En 2009 creó la Comisión de Estudios Históricos de Berazategui. Escribió para los congresos del Archivo Histórico Provincial Dr. Ricardo Levene del 2011 en adelante. En el 2011 fue socio fundador de la agrupación Los Quilmeros. Miembro correspondiente de la Junta de Estudios Históricos de Tres de Febrero (JEHTF), desde 2013. En 2016 fue socio fundador de la agrupación Histórico Cultural Pueblo Kilmes. En el 2021, creo el Delegación Berazategui, del Instituto de Investigaciones. Históricas Juan Manuel de Rosas.

Esta historia comienza con la organización de las calles de los pueblos que pertenecieron a Quilmes. El casco histórico Quilmes, tuvo sus calles, por lo menos desde 1818, con el plano de las calles del agrimensor Francisco Mesura. En 1883, Las calles de Quilmes tuvieron los primeros nombres, el pueblo era de 13 x12 cuadras. Pero antes existió una denominación anterior cerca en 1873, pero no tenemos la documentación que se perdió, con la desaparición de los cinco primeros libros del HCD. La numeración de las calles era cruzada, las paralelas a Mitre de Quilmes, impares; las paralelas a Rivadavia, eran pares.

Berazategui: En 1918, una ordenanza impuso el nombre de Atanasio Lanz padre a la calle 1 (ahora 24). En 1928 se creó una ordenación confusa donde los números se cruzaban y eran muy pocas, no proyectaban más allá de cierto límites, como si un pueblo nunca tendiera a crecer. En ese 1928, se impusieron números a las calles de Berazategui, del 1 hasta la 27 y de 28 hasta 38, más allá no existía caserío ni calles. La gente reclamaba una numeración más clara. La solución fue peor: en 1958, se numeró desde la 530 a todo Berazategui. Duró poco, en 1962 se estableció la numeración actual, más racional y con posibilidades de ampliarse, pero siguió la costumbre de nombrar la primera numeración y la última, que era la oficial, pero los diarios, la propaganda en ciertos casos se mencionaba a las tres. Poco a poco, según el semanario La Palabra, las comunicaciones de la Municipalidad empezó a imponerse la tercera, pero aclaraba la primera. Otra curiosidad, cada pequeño pueblo que se armaba, tenía sus calles: San Martín, Belgrano, Brown, etc. Los caseríos de Quilmes repetían las secuencias con idénticos nombres de próceres en Bernal, Ezpeleta, en Berazategui, Plátanos, Ranelagh, Pueblo Nuevo, etc.

Breve biografía del Dr. Juan Greco

Hijo de un inmigrante italiano Domingo Greco, quien llegó al país en 1916 y hasta su jubilación fue obrero de la Cristalería Rigolleau.

Juan Greco nació en Berazategui el 1 de septiembre de 1919. Cursó la primaria en la Escuela 2 de Quilmes, que tras la autonomía de Berazategui pasó a ser la 5 del nuevo distrito. Hizo el bachillerato en el Colegio Nacional de Quilmes, egresado en 1935, tres años después que esa Institución fuera oficializada. Estudió Medicina en la Universidad de Buenos Aires y se graduó en 1945 como doctor. Ejerció en su ciudad y en el Hospital Rawson, entre 1945 y 1962, donde actuó como ayudante del servicio de cirugía y tuvo a su cargo la Cátedra de Clínica hasta 1962. Fue médico concurrente del Hospital de Quilmes; prestó servicios en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Berazategui; en el Club Deportivo; en una sala de primeros auxilios; en las Cristalerías Rigolleau se desempeñó como director del plantel médico y su consultorio particular llegó a ser el más solicitado y prestigioso. Sin diferencia por las clases sociales, fue médico del pueblo. Actuó en otras instituciones: Sociedades de Socorros Mutuos y el Círculo Médico de Berazategui que fundó y presidió.

Perteneció a la comisión directiva de la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, fundada el 4 de agosto de 1924, por su amigo el Dr. Oscar Echelini, ocupó la presidencia durante dos años.

Con inquietudes periodísticas, compartidas con su otro gran amigo don José López Comendador, fue corresponsal del diario La Nación desde 1957, tarea que había desempeñado el maestro Atanasio Lanz. Conocedor de su pueblo incursionó en la historia local, con el libro Historia de Berazategui. La primera edición la solventó la Municipalidad en 1971; la segunda, en 1988 (prólogo de diciembre de 1987), pagó el mismo autor, libro impreso por Salvador De Chiara.

Había sido propuesto Intendente, como militante en la UCRP. Fue elegido por el Concejo Deliberante Intendente en 1963 y depuesto por el golpe cívico-militar del 29 de junio de 1966, sustituido por el comisionado de facto Edel Daroqui, su contrincante en las elecciones del ’63.

Sufrió el dolor de la desaparición de su hija Dora Cristina en 1978, odontóloga, que militó en el ejercicio de su profesión por las necesidades de los niños y jóvenes de los barrios marginados; pudo recuperar a sus nietas Victoria e Isabel, esta última nacida en cautiverio.

Falleció el 22 de abril de 1989. Ese mes, se designó con su nombre a la ex calle Libertad (N° 16 de la nueva numeración).